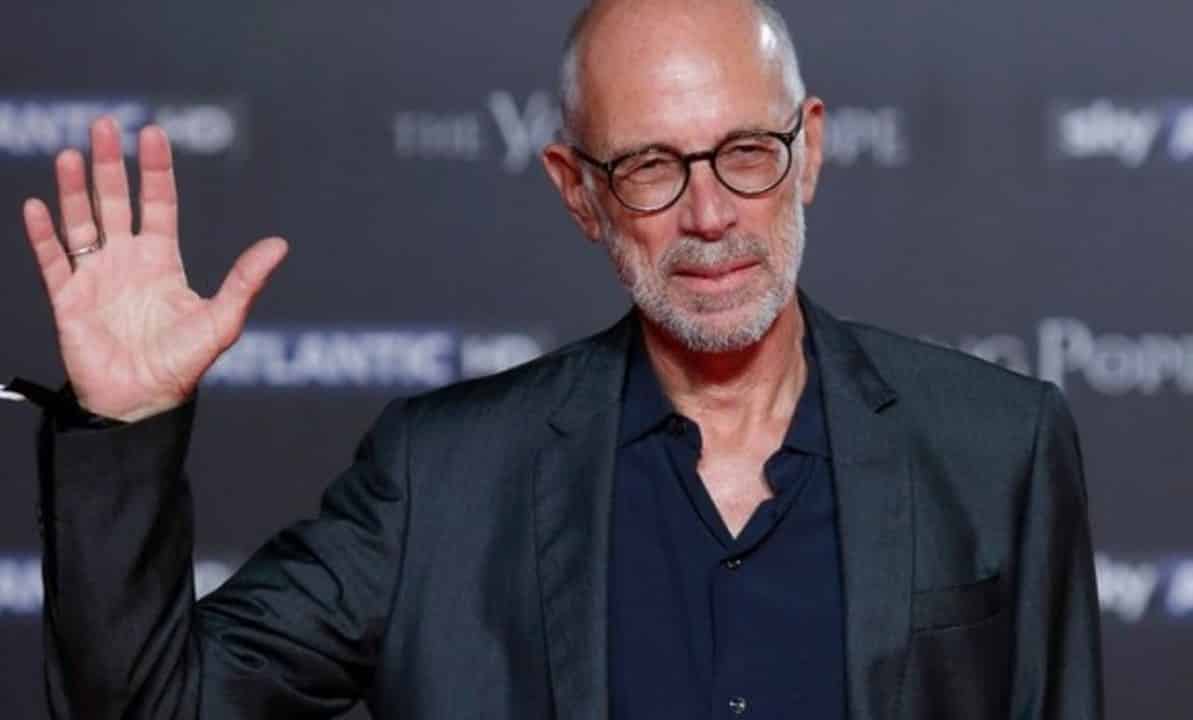

Emozionante, dolente e denso di fiduciosa energia. “Fuori era primavera”, il film collettivo di Gabriele Salvatores, è documento e narrazione dell’Italia in lockdown: dalla quotidianità “ingabbiata” alle trincee degli ospedali, dalle città deserte alla natura che si riprende i suoi spazi, dal tempo dilatato ai balconi della speranza. Prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, il docu-film, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, disponibile dal 10 dicembre scorso su RaiPlay, andrà in onda in prima visione su Rai3 sabato 2 gennaio 2021. “Fuori era primavera” è il ritratto dell’Italia di fronte a una situazione eccezionale e imprevista. Un’epoca a sé, breve e intensa, costruita attraverso migliaia di filmati, che sono testimonianze dirette degli italiani nella sospensione delle loro vite, per la sapiente regia di Gabriele Salvatores, che firma un’opera documentale di valore artistico e storico, consegnata alla memoria. Circa 8.000 i video amatoriali e quelli rintracciati online giunti al montaggio di Massimo Fiocchi e Chiara Griziotti, in risposta a Salvatores che chiedeva di usare i telefonini come fossero i suoi occhi, di fargli arrivare gli angoli intimi e quelli pubblici dell’Italia in quarantena. Un altro tassello della sua straordinaria opera cinematografica, con il premio Oscar “Mediterraneo” e film cult come “Marrakech Express”, “Turné”, “Nirvana”, solo per citarne alcuni. Abbiamo avuto il piacere di parlarne con il regista.

Che Italia ha visto attraverso la cartina di tornasole dell’emergenza?

Ho visto un’Italia bella, animata da voglia di condivisione, ottimismo. Oggi, però, il docu-film sarebbe diverso, quella bellezza, quel sentirsi tutti “sulla stessa barca”, i canti sui balconi non ci sono più. Ora ci sono diffidenza, rabbie, contrapposizioni. Elementi che, oltre a generare delusione, provocano anche il timore che se ne possa fare un uso politico strumentale, che ci si possa ritrovare sempre più divisi, sempre più l’uno contro l’altro. In contesti estremi, come possono essere quelli delle pandemie, le tentazioni autoritarie non sono remote. La società è incattivita, chiedere con gentilezza e con tranquillità di indossare la mascherina a qualcuno che non lo fa provoca reazioni esasperate, a volte aggressive. Questa Italia, certo, non mi piace. Quella di mesi fa era un’Italia positiva, ma probabilmente sostenuta dalla speranza che l’emergenza non durasse a lungo e dalla novità della situazione. La “ripetizione” ha dissolto quei sentimenti e ha esasperato gli animi. E la responsabilità è un po’ di tutti, ma molta ce l’hanno quelli che comunicano e che hanno dato spazio a contraddizioni e liti al posto della sana informazione. Allora era davvero primavera. In tutti i sensi. Ora non più.

Al netto di tutto ciò, quindi, che popolo siamo?

Storicamente, non abbiamo il senso dello Stato, della collettività, ma siamo fortemente individualisti. Lo siamo diventati lentamente e inesorabilmente anche attraverso i modelli di governo che abbiamo avuto. Abbiamo assistito a questa deriva che oggi ha reso i social il luogo della caccia al consenso, del like a tutti i costi, al di là dei contenuti e delle idee. In questo momento abbiamo un’Italia a due facce, quella fiduciosa di qualche mese fa e quella dell’affanno di oggi, della lotta per la sopravvivenza. Ognuno per sé. Ma non abbiamo compreso che, di fatto, nessuno si salva da solo. Abbiamo bisogno di unità, ma con ottocento morti al giorno il problema ora pare essere il cenone di Natale. Così la salvezza non è facile. Dovremmo, invece, fare riferimento alle nostre origini contadine. I contadini erano saggi, affrontavano l’inverno duro mettendo legna sul fuoco, stringendo i denti, consapevoli che sarebbe passata, che sarebbe arrivata la primavera. Purtroppo abbiamo perso questa radice.

Qual è a suo parere il pericolo più grande in relazione a questo stato di emergenza?

La distanza è il danno più grave creato dal virus. Passerà del tempo ma torneremo a stare vicini come prima. L’uomo è un animale sociale, abbracciarsi, toccarsi fa parte della sua natura. Però è chiaro che, al momento, lo spirito cameratesco e di condivisione di film come “Mediterraneo” e “Marrakech Express” appare improponibile, mentalmente lontano. Come dicevamo, l’individualismo prevale, è ora più visibile anche se viene da molto più lontano del covid. Viene da tempi che via via hanno perso la dimensione collettiva, quella cui invece appartengo per averla vissuta, ancora ragazzino, nel Sessantotto, vedendola poi smarrirsi quasi del tutto negli anni Novanta. Oggi viviamo l’epoca dei social, che in realtà non hanno nulla di collettivo, ma sono solo specchi dentro cui l’individuo trova riflesso sé stesso. Non generano confronto, al contrario, chiudono tutto dentro relazioni per somiglianza, dettate dagli algoritmi che schedano gusti, preferenze, idee.

L’arte cinematografica trarrà ispirazione in futuro da questa situazione così anomala?

Non so se in futuro gli artisti e i creativi trarranno ispirazione da quanto sta accadendo oggi, ma posso dire che nella dimensione, pur necessaria, della “chiusura”, la creatività non trova il modo di esprimersi. Zavattini diceva che per scrivere una buona sceneggiatura bisogna uscire, prendere il tram, rubare i dialoghi tra le persone, sentire tutto ciò che attraversa il quotidiano. E la pandemia, le restrizioni, il distanziamento non rendono possibile tutto questo.

Come vede il cinema da qui a un anno, quando si potrà, si spera, tornare a una vita “normale”?

La sala non morirà, sono ottimista. Abbiamo bisogno della sala cinematografica e del grande schermo. La sala è il luogo di un rito collettivo, guardi da solo ma condividi le emozioni. Abbiamo bisogno di entrare nella caverna buia di Platone e vedere sul muro le immagini che pensiamo siano la verità. Abbiamo bisogno di abbandonarci per due ore alle immagini e al racconto, in maniera passiva, con la nostra parte inconscia, come nei sogni. Il resto è intrattenimento, assolutamente rispettabile, ma intrattenimento. Penso però che il cinema debba anche trovare nuovi linguaggi. Nel tempo, ha in qualche modo preso spazio lo storytelling delle infinite serie televisive, spesso buone, di qualità, ma infinite. Il cinema deve, quindi, oggi, da parte sua fare un ulteriore sforzo creativo e, in qualche modo, reinventarsi. Deve privilegiare la forma “poesia” rispetto alla forma “romanzo”, rispetto a una narrazione lunga, scegliere la sintesi, la metafora, l’emozione immediata.

Cosa vedremo prossimamente di suo?

Uscirà appena la situazione lo renderà possibile il mio nuovo film, “Comedians”, che riprende un mio spettacolo teatrale dell’85 che lanciò Rossi, Bisio, Orlando e altri, da un testo di Trevor Griffiths, grande drammaturgo e sceneggiatore britannico. Racconta di una scuola serale per comici, per quelli che sognano così di cambiare la propria vita. Il tema è l’etica, gli ideali da conservare e preservare.

Come vede il ruolo dell’arte, nelle sue varie espressioni, in relazione ai mutamenti causati dalla pandemia?

Credo che alla fine la bellezza ci salverà. Dopo questo periodo così difficile, tornerà il bisogno di recuperare i luoghi della condivisione, a partire appunto dai luoghi dell’arte. Stiamo vedendo come scienza, medicina, ricerca e cultura, in questa fase, siano vicine, connesse. Nella solitudine delle chiusure, degli spostamenti limitati, la lettura è spesso l’unico rifugio. E questo produce riflessi importanti. Più conoscenza, più consapevolezza, in tutti i campi. Una strada che porta verso l’arte. Ne abbiamo bisogno come il pane, come l’aria. Questo ci salverà.

Pingback: “Alla fine la salvezza ci salverà”. Intervista a Gabriele Salvatores | Connessioni